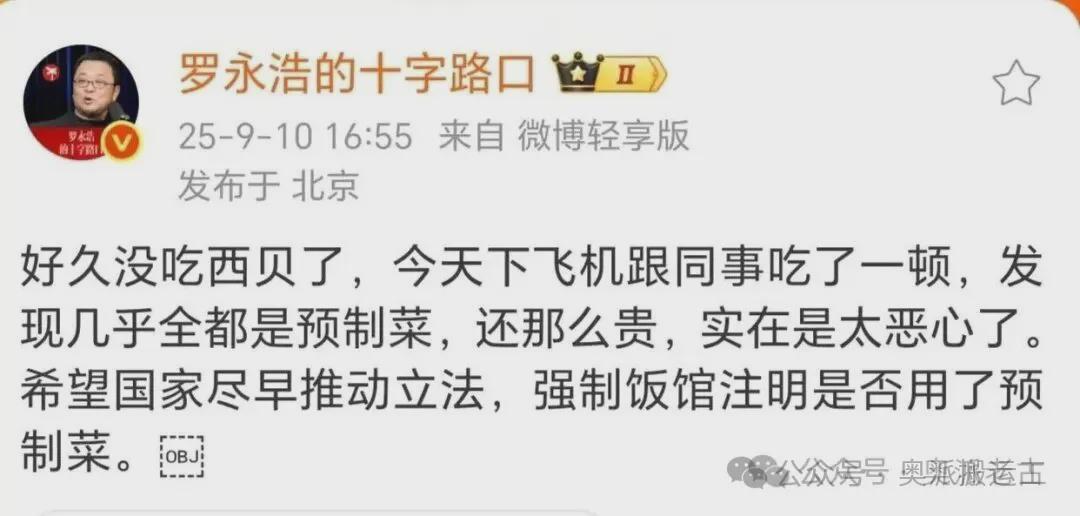

9 月 10 号那天,发了一条微博,总共就几十个字,却像一块石头扔到了平静的湖里配资查询网,一下子把西贝莜面村推到了热搜最前面。那条微博是这么说的:“几乎全都是预制菜,还那么贵,实在太恶心了。”

就是这短短一句话,里面藏着三个让别人容易掉进去的 “坑”。西贝的老板贾国龙没多想,一脚就踩进去了,最后弄得自己特别狼狈。

坑一:偷换概念 —— 预制菜=便宜货

罗永浩在微博里没明着说 “预制菜就是便宜货”,但他把“那么贵” 和 “预制菜” 这两个词放在一块儿说,潜台词就很明显了,就是想让大家觉得:吃的却是便宜的预制菜,这太不值了。这种暗示特别容易钻进大众的脑子里,毕竟大家平时花钱吃饭,都想 “一分钱一分货”。

可事实根本不是这么回事儿,预制菜和价格真的一点关系都没有。

咱们先说说高端餐厅,就拿米其林三星餐厅来说,很多人觉得这种级别的餐厅,所有菜肯定都是厨师在店里现做的,其实不是。这些餐厅照样会用预制的环节,比如提前在中央厨房吊好高汤、把食材切好、做好初步的烹饪。要是没有这些提前准备好的预制工序,到了吃饭的高峰期,客人可能等两个小时都吃不上热乎菜。

再说说咱们平时常去的商场连锁餐厅,像大家熟悉的、外婆家、太二酸菜鱼这些品牌,要是脱离了预制体系,根本就撑不下去。为啥这么说呢?你想啊,商场里的店铺租金多贵啊,随便一个几十平米的小店,一个月租金就得好几万,要是后厨占的地方大,还得雇更多厨师现做菜,人工成本也高。而且现在的人吃饭都图个快,要是等餐时间太长,下次就不会再来了。所以说,预制环节能帮这些餐厅节省成本、提高出餐速度,这不是什么见不得人的事儿,而是现在餐饮行业发展的必然规律。

就拿海底捞来说,他们店里的很多锅底,比如番茄锅底、清油锅底,都是在中央厨房提前制作好,然后冷冻运输到各个门店的。到了门店,厨师只需要按照规定的比例加水加热就行。这样做不仅能保证每个门店的锅底味道都一样,还能大大缩短出餐时间。要是每个门店都现熬锅底,先不说厨师的水平不一样会导致味道有差异,单是熬制锅底需要的时间,就会让客人等得不耐烦。

还有像太二酸菜鱼里的酸菜,也是提前在工厂腌制好、处理好的。要是在门店现腌制酸菜,一方面需要专门的场地,另一方面腌制时间长,根本满足不了每天的用量。而且工厂腌制能严格控制盐分、酸度,保证酸菜的质量和安全,比在门店自己弄要靠谱多了。

所以说,预制从来不是餐饮行业的 “原罪”,而是工业化时代里,餐饮品牌想活下去、活得好的必然选择。不能因为它是预制的,就觉得它便宜、不值钱,关键还是看食材的好坏、制作工艺的高低。

坑二:情绪绑架 —— 预制菜=恶心

罗永浩在微博里说 “实在太恶心了”,这四个字一下子就把预制菜钉在了 “不安全、不好吃” 的耻辱柱上。很多人看到 “恶心” 这两个字,第一反应就是 “预制菜肯定有问题”,根本不会去想背后的原因。

可有意思的是,罗永浩后来又补充了一句 “我不反对预制菜”。这就矛盾了,既然不反对,又为什么说吃预制菜 “恶心” 呢?

这根本不是逻辑通顺,而是妥妥的 “耍流氓”。

大家不妨想想,“恶心” 到底是从哪儿来的?是预制菜的食材不新鲜吗?还是说预制菜的味道太难吃了?又或者,仅仅是因为它叫 “预制菜”,就觉得恶心?

要是说食材不新鲜,那现在正规的预制菜生产企业,对食材的把控比很多小餐馆都严格。比如生产预制菜的工厂,会和固定的农场合作,每天采购新鲜的蔬菜、肉类,而且食材到了工厂之后,还会经过好几道检验,不合格的食材根本不会被用来制作预制菜。反观一些小餐馆,采购食材都是随机的,有时候为了省钱,还会买不新鲜的食材,这样做出来的菜,反而更让人不放心。

要是说味道难吃,那也是分情况的。现在很多预制菜的味道都很不错,比如咱们平时吃的速冻饺子、速冻包子,还有一些速食盖饭,味道和现做的差别并不大。而且很多餐饮品牌会专门请厨师研发预制菜的配方,就是为了保证味道能让消费者接受。就拿肯德基的香辣鸡翅来说,其实也是预制的半成品,到了门店之后再进行油炸。要是味道真的 “恶心”,也不会有这么多人喜欢吃了。

真正让人觉得 “恶心” 的,不是预制菜本身,而是罗永浩这种没有任何证据,就给预制菜贴 “污名标签” 的行为,他用自己的个人情绪,煽动了大众对预制菜的焦虑。很多人本来对预制菜没什么看法,可看到 “恶心” 这两个字,再加上罗永浩的影响力,就跟着觉得预制菜不好了。

坑三:空谈理性 —— 呼吁立法强制标注

罗永浩还说要 “立法强制标注预制菜”,听起来好像很有道理,说是为了让消费者 “知情选择”。可要是仔细想想,就会发现这个建议根本没办法落地。

首先,咱们得搞清楚,到底什么是 “预制菜”?这个定义就很难界定。

比如,餐馆的厨房前一天晚上把牛腱卤好,第二天早上拿到店里,客人点单的时候再切片装盘,这算不算预制菜?要是算的话,那很多餐馆的凉菜、卤菜不都是预制的吗?难道以后餐馆卖个卤牛肉,还得在菜单上标上 “本菜品为预制菜”?

再比如,一些连锁品牌的中央厨房把半成品做好,真空包装之后冷冻起来,运到各个门店,门店收到之后,按照步骤加热、烘烤,然后端给客人,这算不算预制菜?要是算的话,那现在很多烘焙店的面包、蛋糕,还有一些快餐店的汉堡肉饼,都是这么做的,难道都要一一标注吗?

更别说咱们家里常用的酱油、味精、蚝油了,这些不都是工厂提前制作好的 “预制产品” 吗?要是按照 “强制标注” 的说法,那超市里卖的这些调味品,是不是也得在包装上标上 “本产品为预制产品”?这显然不现实。

没有一个清晰、统一的标准来定义 “预制菜”,所谓的 “立法强制标注” 就是一句空话。罗永浩说这句话,看起来是站在消费者的角度考虑问题,实际上是在抢占道德高地,把自己放在 “为消费者发声” 的位置上,同时还把西贝推到了风口浪尖,让西贝承受大家的质疑。

就像之前有个地方想出台政策,要求餐馆标注预制菜,结果刚提出来就遭到了很多反对。因为大家发现,根本没办法明确划分 “预制菜” 和 “现做菜” 的界限。比如一道鱼香肉丝,厨师提前把肉丝腌好,这算不算预制?要是算的话,那几乎所有炒菜都有预制的环节,总不能让餐馆把每一步都标出来吧?所以说,罗永浩的这个建议,看起来合理,实际上根本行不通。

西贝的 “跳坑” 悲剧:一步错,满盘输

而西贝呢?面对罗永浩那条微博带来的舆论风暴,西贝的老板贾国龙反应倒是很快,当天晚上就出来回应了,他说:“我们 95% 都是现做,没有预制菜。”

本来贾国龙可能是想赶紧澄清,平息大家的质疑,可他这话一出口,反而给自己招来了更多麻烦。没过多久,网上就有人扒出了西贝之前的宣传文案,那些文案里明明白白写着 “中央厨房 + 门店复热”,还有西贝之前在采访里说过,他们的很多菜品都是通过中央厨房预处理的。这些旧内容一出来,就像打了贾国龙的脸,大家都觉得西贝在 “撒谎”。

西贝急于否认自己用了预制菜,其实从侧面承认了 “预制菜是可耻的、见不得人的”,这正好掉进了罗永浩之前设下的 “陷阱” 里。罗永浩就是想让大家觉得 “预制菜不好”,而西贝的否认,刚好印证了这个想法,让大家觉得 “你看,西贝自己都觉得预制菜拿不出手,所以才不敢承认”。

要知道,西贝为了让大家接受 “中央厨房” 这个概念,花了整整十年的时间。这些年里,西贝一直在跟消费者说:“我们用中央厨房,是为了保证每一道菜的品质都一样,让大家不管在哪个城市的西贝,都能吃到同样味道的莜面、同样味道的羊肉。” 很多消费者慢慢也接受了这个说法,觉得中央厨房确实能保证品质稳定。

可就因为贾国龙这一句仓促的 “没有预制菜”,之前十年的努力全白费了,一下子回到了原点。现在大家提起西贝,首先想到的不是 “品质稳定”,而是 “撒谎”“不敢承认用预制菜”。

西贝之所以会落到这个地步,关键就是不会用科学的逻辑为自己辩护,只能在舆论战里被动挨打。其实西贝完全可以坦诚地跟大家说:“我们确实用了中央厨房做预制环节,但这不是为了偷工减料,而是为了保证品质和出餐速度。我们的预制菜都是用新鲜食材做的,制作过程也符合安全标准,大家可以放心吃。”

要是西贝能这么说,再拿出一些证据,比如中央厨房的照片、食材采购的凭证、质检报告等等,可能大家就不会这么质疑了。可西贝偏偏选择了 “否认”,这种逃避的态度,只会让大家更不信任。

就像之前有个餐饮品牌,也被质疑用预制菜,那个品牌没有否认,而是直接开放了自己的中央厨房,邀请消费者和媒体去参观。大家看到中央厨房里干净的环境、严格的食材检验流程、规范的制作步骤之后,不仅不再质疑,反而对这个品牌更信任了。

西贝本来也可以这么做,可它却走了最错的一步。现在西贝不仅要面对消费者的质疑,还要花更多的时间和精力去修复自己的品牌形象,这可比一开始就坦诚面对要难得多。

撕开滤镜:预制菜的真实面目

现在很多人对预制菜有偏见,觉得它不安全、不好吃、不新鲜。其实这些偏见一是因为不了解,二是被人带节奏。预制菜的刻板印象和反感其实来自上一波关于预制菜的热点,它是学校食堂被管制的结果,而不是预制菜的问题。

要是咱们把这些偏见的 “滤镜” 去掉,就会发现预制菜的真实面目——安全、高效、可控。

现在商场里的餐饮门店,租金有多高。一线城市的商场里租了一个 50 平米的小店,一个月的租金就要 8 万块钱,平均下来每平米每天的租金差不多要 53 块钱。要是地段好一点的商场,每平米每天的租金能达到 200 块钱,这还不算水电费、物业费。

而食品工厂的租金就便宜多了,一般来说,工厂都建在郊区或者工业园区,每平米每天的租金也就 10 块钱左右,有的地方甚至更便宜。这么一对比,大家就知道为什么很多餐饮品牌会选择在工厂做预制菜,而不是在门店现做了。

工厂的租金便宜,就能拿出更多的钱来搭建专业的设备、打造净化车间。比如,制作预制菜需要的冷链设备、杀菌设备、包装设备,这些设备都不便宜,一套下来可能要几十万甚至上百万。要是在门店里弄这些设备,一方面租金成本太高,另一方面门店的空间也不够。

而且工厂的净化车间能保证制作环境的卫生。我之前去参观过一家做预制菜的工厂,他们的净化车间是按照食品生产的最高标准建的,进入车间之前要换衣服、戴口罩、戴帽子、洗手、消毒,还要经过风淋室,确保身上没有细菌。车间里的温度、湿度都有严格的控制,食材制作的每一个环节都在无菌的环境下进行。

反观一些门店的后厨,空间狭小,设备也没那么专业,有的后厨甚至连基本的消毒设备都没有。厨师在里面做菜,很容易受到环境的污染。所以说,从生产环境来看,工厂比门店更适合做预制菜,也更能保证预制菜的安全。

做餐饮的人都知道,要保证每一道菜的味道都一样,其实很难。因为厨师的水平不一样,就算是同一个厨师,每天的状态不一样,炒出来的菜味道也会有差异。比如有的厨师今天手重一点,盐就放多了;明天手轻一点,盐就放少了,这样客人吃起来体验就不好。

而预制菜在工厂生产,就能很好地解决这个问题。工厂里用的是机器生产,温度、湿度、PH 值这些关键指标,都能通过仪器全程监控,每一个环节都有精确的数据支撑。比如制作一道红烧肉,机器会严格按照配方,精准的控制糖、盐、酱油的用量,还有炖煮的时间和温度,确保每一份红烧肉的味道都一模一样。

一个在预制菜工厂生产一道鱼香肉丝,光是调料的配比,就精确到了克。比如盐放 5 克,糖放 8 克,醋放 10 克,这些都有严格的规定,不会有一点偏差。而且炖煮的时候,温度必须控制在 100℃,时间必须是 30 分钟,多一秒少一秒都不行。

这样标准化的生产,比厨师 “凭感觉” 做菜要靠谱多了。客人不管什么时候吃,不管在哪个门店吃,都能吃到同样味道的菜,不会出现 “这次好吃,下次不好吃” 的情况。

而且机器生产还能避免人为失误。比如有的厨师在炒菜的时候,可能会忘记放某种调料,或者火候没控制好,把菜炒糊了。而机器生产就不会出现这些问题,只要设定好程序,机器就会按照程序一步步来,不会出错。

现在很多餐饮品牌的预制菜,都是找第三方工厂生产的。这些第三方工厂为了能和餐饮品牌长期合作,对预制菜的质量要求特别严格,因为一旦出现食品安全问题,他们不仅会失去这个客户,还可能面临巨额的赔偿,甚至倒闭。

所以说,第三方工厂在生产预制菜的时候,会特别小心,从食材采购到生产加工,再到包装运输,每一个环节都有严格的检验。比如食材采购的时候,工厂会对供应商进行严格的筛选,只和有资质、口碑好的供应商合作。食材到了工厂之后,会先进行检验,不合格的食材直接退回。生产过程中,会有专门的质检人员随时抽查,确保每一份预制菜都符合安全标准。包装好之后,还要进行抽样检测,只有检测合格的产品才能运给餐饮品牌。

反观一些小作坊,他们没有这样的质量把控,生产环境差,食材来源也不明,做出来的东西根本没有安全保障。可很多人觉得 “路边摊现炒的菜更安全”,其实这是一种误解。路边摊的后厨大多不透明,你根本不知道他们用的食材新不新鲜,有没有洗干净,制作过程卫不卫生。之前就有新闻报道,有的路边摊用过期的食材,或者在制作过程中不洗手,导致客人吃了之后拉肚子。

所以说,路边摊的 “现炒”,未必比预制菜更安全。大家不能只看 “现做” 这个形式,更要关注食材的质量和制作过程的卫生。

流量狂欢背后:谁在摧毁餐饮工业化成果?

这些年,只要一出现关于 “反预制菜” 的话题,很快就能上热搜,而且讨论度特别高。可大家有没有想过,这些热搜的背后,其实是一场 “流量狂欢”,有人在里面赚得盆满钵满,而受损的却是整个中国餐饮行业。

现在很多博主,为了能让自己的文章或者视频有更多人看,就会故意说一些煽动性的话,制造焦虑。比如一提到预制菜,他们就会说 “预制菜是用过期食材做的”“预制菜里全是添加剂”“吃预制菜会生病”,这些话没有任何证据,却特别能吸引眼球。

我之前刷到过一个美食博主的视频,标题是 “揭秘!你吃的预制菜有多脏?”。视频里,博主拿着一份不知道从哪儿来的预制菜,一会儿说里面的肉是 “僵尸肉”,一会儿又说调料里的添加剂超标,还故意把预制菜说得特别恶心。可实际上,他手里那份预制菜,根本不是正规厂家生产的,可能是他从某个小作坊里买来的。

就是这样一条没有事实依据的视频,播放量却有几百万,评论区里很多人都跟着骂预制菜。而那个博主,靠着这条视频涨了好几万粉丝,还接了不少广告,赚了不少钱。他根本不管自己说的话会不会对预制菜行业造成影响,只要能赚流量、能赚钱就行。

还有一些博主,会故意断章取义。比如,他们会找一些预制菜生产过程中的小问题,然后无限放大,说成是整个行业的 “黑幕”。这些博主就是利用了大家对预制菜的不了解,故意制造焦虑,赚取流量。他们的行为,不仅误导了消费者,还对正规的预制菜企业造成了很大的伤害。很多预制菜企业因为这些不实言论,订单量大幅下降,甚至面临倒闭的风险。

除了博主,很多观众也在这场流量狂欢中推波助澜。他们看到关于预制菜的负面消息,根本不会去验证真假,就会立刻转发、评论,跟着一起骂。

为什么会这样呢?因为很多人都有 “猎奇心理”,觉得 “原来我平时吃的东西这么可怕”,这种感觉能让他们觉得自己 “知道了别人不知道的秘密”,然后再把这些 “秘密” 分享给别人,获得一种满足感。

比如,有人在网上看到 “预制菜是用过期肉做的”,就会立刻转发到家庭群里,跟家里人说 “以后别吃预制菜了,全是过期肉”。家里人看到之后,也会跟着害怕,然后再转发给其他人。就这样,不实消息像滚雪球一样,越滚越大,最后让更多人对预制菜产生恐惧。

还有一些人,本身就对工业化生产有偏见,觉得 “机器做出来的东西不如手工做的好”“工厂生产的东西肯定有添加剂”。所以,当他们看到关于预制菜的负面消息时,就会觉得 “果然如此”,更加坚信自己的想法。他们根本不会去想,工业化生产其实能更好地保证食品安全,也不会去看正规预制菜企业的生产流程和质检报告。

这些观众沉迷于这种 “猎奇式焦虑”,不仅让自己陷入了对预制菜的误解,还帮助博主传播了不实消息,进一步破坏了预制菜行业的形象。

最可怜的就是中国餐饮行业了。咱们花了二十年时间,才把餐饮工业化、标准化做起来,把食品安全水平提到了历史最高,可现在,却因为一些不实言论,一夜之间被打回了 “小农经济” 的时代。

二十年前,中国的餐饮行业还很落后。那时候,很多餐馆都是小作坊式的,没有统一的生产标准,食品安全也没有保障。那时候,大肠菌群超标、黄曲霉毒素超标的情况很常见,每年都有很多人因为吃了不干净的食物而生病。

为了改变这种情况,很多餐饮人开始推动餐饮工业化。他们建立中央厨房,引进先进的生产设备,制定统一的生产标准,对食材采购、生产加工、包装运输等各个环节进行严格把控。经过二十年的努力,中国餐饮行业的工业化水平有了很大的提高,食品安全问题也得到了很好的解决。现在,正规餐饮企业生产的预制菜,大肠菌群、黄曲霉毒素等有害指标的检出率,已经降到了历史最低。

可现在,因为一些博主的不实言论,还有观众的盲目跟风,大家对餐饮工业化产生了误解,觉得 “工业化生产的预制菜就是垃圾”“还是手工现做的菜好”。这种想法让很多餐饮企业不得不放弃工业化生产,重新回到手工制作的模式,这无疑是一种倒退。

就拿一家做速冻饺子的企业来说,他们花了几百万引进了先进的速冻设备,能保证饺子在速冻过程中不破坏营养,还能延长保质期。可因为网上的不实言论,很多人觉得 “速冻饺子不如手工饺子新鲜”,导致他们的饺子销量大幅下降。最后,这家企业不得不减少速冻饺子的生产,增加手工饺子的产量。可手工饺子的生产效率低,成本高,还很难保证每一个饺子的味道都一样,这让企业陷入了困境。

咱们好不容易建立起来的餐饮工业化体系,就这样被一些不实言论和盲目情绪破坏了。这不仅是餐饮行业的损失,也是消费者的损失。因为没有了工业化生产,我们就很难吃到安全、稳定、便捷的食物,也很难享受到餐饮行业发展带来的便利。

餐饮人,别再装死了!主动破局才是唯一出路

面对现在的困境,很多餐饮人选择了 “装死”,要么不敢说话,要么不知道该说什么。可这样下去根本不是办法,只会让不实言论越来越多,让消费者对预制菜的误解越来越深。餐饮人必须主动站出来,用实际行动打破误解,为预制菜正名。

像海底捞、西贝、外婆家这些头部餐饮品牌,应该起到带头作用,主动开放自己的中央厨房和工厂,邀请消费者、媒体、专家去参观。让大家亲眼看看预制菜是怎么生产的,了解预制菜的食材采购、生产加工、包装运输等各个环节。

比如,海底捞可以邀请消费者去他们的中央厨房参观,让大家看看番茄锅底是怎么制作的,食材是怎么检验的,生产环境是怎么消毒的。在参观过程中,还可以安排专业的工作人员进行讲解,解答大家的疑问。

除了开放工厂,头部品牌还可以在门店里进行直播,直播预制菜的复热过程。比如,西贝可以在门店里直播莜面鱼鱼的复热过程,让大家看看复热后的莜面鱼鱼和现做的有什么区别,同时也能让大家了解复热过程的卫生情况。

通过开放工厂和门店直播,头部品牌能让消费者更信任预制菜,也能带动其他餐饮品牌一起行动,共同为预制菜正名。

很多消费者对预制菜有误解,还有一个原因是 “听不懂”。比如,听到 “冷链运输”“真空包装”“杀菌处理” 这些专业术语,大家就会觉得很陌生,不知道是什么意思,从而产生恐惧。所以,餐饮人需要借力专业力量,比如营养学专家、食品科学教授等,把这些专业术语翻译成大家能听懂的 “人话”。

比如,制作科普视频,用简单易懂的语言解释 “冷链运输”:“冷链运输就像给食物装了一个‘移动冰箱’,在运输过程中,温度一直保持在 0℃以下,能保证食物不会变质,就像刚从冰箱里拿出来一样新鲜。”

营养学专家可以写科普文章,告诉大家预制菜的营养价值:“很多人觉得预制菜没有营养,其实不是这样的。正规预制菜在生产过程中,会尽量保留食材的营养成分。比如,速冻蔬菜在采摘后会立刻进行速冻处理,能很好地保留蔬菜中的维生素和矿物质,比在菜市场买的放了好几天的蔬菜还要有营养。”

食品科学教授可以在大学里开设公开课,讲解预制菜的生产工艺和安全标准,让更多人了解预制菜的科学原理。同时,还可以在网上发布科普内容,解答大家对预制菜的疑问。

通过这些专业力量的帮助,能让消费者更好地了解预制菜,消除对预制菜的恐惧和误解。

写在最后:别让反智拖慢文明的脚步

人类花了一万年时间,才从狩猎采集走向农耕文明,又花了几百年时间,才发展出冷链、速冻、中央厨房这些技术。正是因为有了这些技术,我们才能在冬天吃到夏天的蔬菜,在南方吃到北方的水果,才能随时吃到自己想吃的食物,不用再担心食物变质、不够吃。

可现在,有些人却把这些工业化成果骂成 “恶心”“垃圾”,觉得 “还是手工现做的好”“还是小农经济时代好”。这种想法是很可笑的,也是很危险的。因为这不仅是对餐饮人二十年努力的否定,更是在拖文明的后腿。

罗永浩作为一个有影响力的公众人物,更应该注意自己的言行。你可以不喜欢某一道预制菜,也可以对预制菜提出合理的建议,但不能没有任何证据就用 “恶心” 这样的词来抹黑整个预制菜行业,不能用自己的个人情绪煽动大众对预制菜的焦虑,更不应该动不动就召唤神龙,这是中国经济疲软的原因所在。

西贝,还有所有的餐饮人,也应该从这次风波中吸取教训。以后再遇到类似的情况,不要想着逃避,不要急于否认,而是要勇敢地站出来,用事实说话,用数据说话,用科学的逻辑为自己辩护。要知道,逃避解决不了任何问题,只能落入对方预设的逻辑中,处处被动。只有主动破局,才能赢得消费者的信任。

预制菜不是洪水猛兽,它是餐饮工业化的产物,是文明进步的象征。真正可怕的,是那些没有事实依据的反智言论,是那些盲目跟风的焦虑情绪。

希望在未来,我们能看到更多餐饮人主动站出来,为预制菜正名;希望更多消费者能理性看待预制菜,了解预制菜的真实情况;希望那些传播不实言论的人,能停止自己的行为,不要再破坏餐饮行业的发展。

我只想说:“科技进步不是原罪,愚昧狂欢才是。”人类的餐桌,值得更理性的讨论。而你我,都是这场讨论的主角。

鼎锋优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。